時論 「ポストコロナ初の学会訪中団を受け入れた中国- 日中間の対面交流の意義-」

名古屋外国語大学名誉教授・東海日中関係学会会長 川村 範行

2023年10月15日

東海日中関係学会(事務局・名古屋市)の訪中団団長(団員6名)として、2003年8月27日から9月1日、中国を訪問した。福島原発海洋排水問題の最中だったが、ポスト・コロナ初の日本からの学術訪中団として、中国政府やシンクタンクとの対面交流を実現し、相互理解を深めることが出来た。

米中対立やウクライナ戦争を背景に、日中関係は安全保障などを巡り、極めて複雑な岐路に立つ。当学会は設立30周年と日中平和友好条約締結45周年を記念し、日中両国間の課題の克服について話し合うため、中国在名古屋総領事館の支援を得て訪中を果たした。本学会としては2017年の訪中団に次ぐ派遣である。

(1)中国外交部アジア局幹部との懇談

山口那津男・公明党代表の訪中取り止めの微妙な時期に、中国外交部への訪問が実現した意義は大きい。アジア局の陳少春副局長以下6名が予定の40分を大幅に超えて1時間余り懇談に応じたことも想定外だった。陳副局長は事前の書面質問に対して、オフレコを条件に、中国政府が一貫して日中関係を重視しており、日中両国はパートナーであり脅威ではない、日中間の課題に向けて日本側の努力を求めているという考えを丁寧に説明した。福島原発海洋排水問題については、中国側は命健康と海洋環境の両面を危惧しているが、日中関係全体の悪化を及ぼす事は避けたいという姿勢がうかがわれた。

(中国外交部で 訪中団と陳副局長=左から4人目=、川村=その右=)

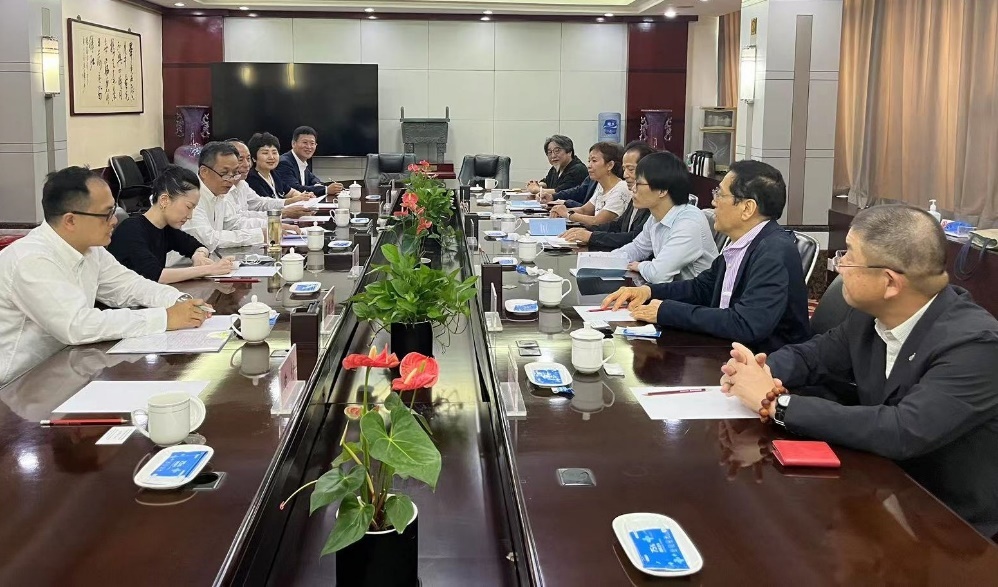

(2)中国社会科学院日本研究所との座談会

政府系シンクタンクの中国社会科学院日本研究所は楊伯江所長以下9名が2時間余の座談会に応じた。訪中団側から事前に「国交50周年、平和友好条約締結45周年以降の日中関係の在り方」をテーマに論点を提起したが、中国側は「以経促政」(経済貿易を日中関係の重しとする)、「以民促官」(民間交流を促進する)、「以地方促中央」(地方同士の協力を進める)など詳細な回答で応じた。

中国の経済研究者は「国交正常化以来の日中関係は経済貿易を基礎に発展しており、米国主導のデカップリングはこれに逆行し、避ける必要がある」と指摘し、新エネルギー開発など日中協力の可能性を積極的に提言した。

安全保障について、中国の軍事力強化が覇権主義ではないかとの懸念を指摘すると、中国側は1970年代からの国防近代化政策に沿って「国民一人当たりの軍事費は低く、同盟国もない」との反論を展開した。福島原発問題では、日中関係全般に悪影響を及ばさないように冷静に対処すべきという点で双方一致した。国家の政策の違いはあっても、研究者同士で率直な討論を通じて相互理解を深めたことは意義深い。

座談会終了後には、日本研究所の建物内にあるレストランで、歓迎夕食会まで催してくれた。私は2004年以来、ジャーナリスト訪中団の団長としてほぼ毎年、日本研究所との意見交換会を積み重ねてきたが、このような晩餐会まで開いてもらったことはない。今回、コロナ後初の日本からの学会訪中団を如何に重視しているかの表われである。一緒に食事をしながら、福島原発問題についても海洋排水以外の方法として無人島での汚染水埋設処理の可能性を日中共同プロジェクト候補として内々に検討していることを密かに明かしてくれた研究者もいた。

(中国社会科学院日本研究所で 訪中団と研究所メンバー、楊伯江所長=川村の右隣、前列右から3人目=)

(3)中国外交官OB組織との交流会

また、外交官OB組織の中国国際友人研究会(会長、劉昕生・元キプロス大使)との交流会では、1972年9月の国交正常化推進へ向け“民間使節”となった上海バレエ団訪日公演を引率した呉従勇・元駐日大使館参事官が当時の先人たちが心血注いで切り開いた日中国交正常化の尊さを訴え、日中関係の“原点”を再認識する好機となった。

(北京の老舗レストランで 中国国際友人研究会の幹部と訪中団メンバー)

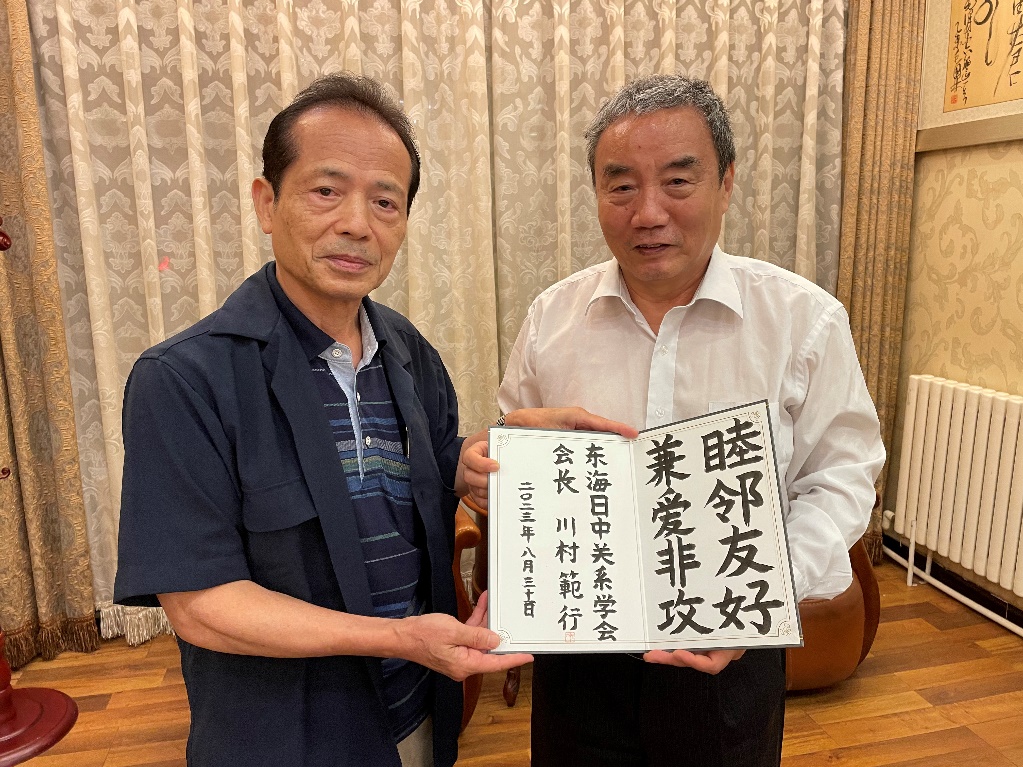

(劉昕生・中国国際友人研究会会長=右=に墨子の言葉「兼愛非攻」を書いた色紙を手渡す川村)

(4)河南省幹部の会見

北京以外の地方視察も有意義であった。最高時速350㌔の中国新幹線に乗車し北京から1時間半余で黄河文明の発祥地、河南省に移動し、省都の鄭州で省外事弁公室主任、開封市(南宋の都)では副市長との会見に臨んだ。省、開封市とも日本との経済交流を強く求めており、日系企業を工業団地に誘致したいとの考えを強く主張した。省主任、副市長とも「国家対国家とは別に我々は米国企業とも交流している」と語り、ビジネス本位の考えを持っていることが分かった。

鄭州へは個人的には2007年以来の訪問だったが、高層ビルが林立し、幅広い道路・歩道は清掃が行き届き、緑地帯も義務づけられ、十数年の間に近代的な大都市に変貌していた。こうした地方の変化、発展ぶりは日本のメディア報道では知ることは難しく、直接赴かないと分からない。

(河南省外事弁公室主任=左=と訪中団=右=の会見)

反スパイ法改正や外国関係法施行など中国国内法による言論・情報の統制が厳しい中、訪中団が中央、地方の各組織と意見交換を実現できたことは評価されよう。外交部や日本研究所、地方政府とも判で押したような通り一遍のことしか言わないのではとの予想は見事に裏切られた。外交部は慎重な物言いながらきちんと回答し、想定外の質問についても誠意ある応対をした。日本研究所は半歩も踏み込んで活発な質疑応答を展開した。地方政府は中央政府とは距離を置いた経済中心の考えを率直に主張した。今回の訪中団活動は、外交の“第2トラック”の役割に準じる内容だった。

2022年11月の岸田首相と習主席の首脳会談で対話と交流の再開に合意したが、コロナ禍の3年間

に日中間の様々な交流が途絶えたため、安全保障や経済安保を巡る懸念や誤解などがある。だからこそ、官民とも着実に日中間の対面交流を促進し、隣国同士の相互理解を深める必要があると痛感した。そのためにも、訪中をためらわず、きちんとしたルートを通すことで安全面を担保しつつ、従来の人脈を活かして、交流と対話を再開することが、日中関係を改善するきっかけになると信じる。

(日本中国文化交流協会の会報「日中文化交流」No933=2023年12月1日付発行=の寄稿、及び同年9月30日に名古屋で開催した東海日中関係学会主催の訪中団総括報告を基に加筆した。)